Guerre & Fous - Chapitre 2

Une ébauche de chapitre 2 pour ce roman Guerre & Fous, que j’écris en diptyque avec le film de Christophe Bisson, Guerre & Folie, que nous tirons de cette enquête sur le bîmârîstân al-Arghoun d’Alep.

Lire le chapitre 1.

Julien est un commando en opération spéciale, pris dans une guerre mystique qui ne peut se dérouler que sur le champ de bataille de la psychose. Son regard intense pourrait faire de lui, en d’autres temps, un personnage de Dostoïevski. Aujourd’hui, il est pensionnaire du foyer Léone-Richet, à Caen.

Pendant le confinement, il s’était pris de passion pour des vidéos de messes orthodoxes tendance punk. En même temps, il n’avait pas chômé et avait poursuivi l’enquête sur le bîmarîstân, en compagnie d’une mystérieuse amie iranienne étudiante en médecine. Tous deux avaient creusé la question.

Le mot bîmarîstân est constitué de deux mots persans, qui signifient «  le malade  » et «  la demeure  ». Les musulmans ont repris ce mot et sà »rement le concept d’une «  maison pour les malades  » à la civilisation iranienne, pour bâtir des hôpitaux dans toutes les régions où ils habitaient : on trouve des bîmarîstân à Bagdad, au Caire, à Fez et même à Grenade.

Le premier aurait été fondé par le 6e calife omeyyade Al-Walī d Ier au VIIIe siècle après J.-C.

Julien et son amie iranienne se sont interrogés sur la façon dont on utilisait dans la médecine islamique la lumière du soleil pour soigner, ce qui influençait l’architecture des lieux. Son amie lui a suggéré que l’origine de ces soins donnés par la lumière pourrait venir eux aussi de la culture persane. Elle lui a raconté que les Persans avaient mis en place de tels hôpitaux dès la dynastie des Achéménides durant le Ier millénaire avant J.-C. A une époque où les Persans n’étaient pas musulmans, mais zoroastriens, ils vouaient un culte au Soleil.

«  Chez les Persans, la magie et la religion n’avaient pas encore été séparées, dit Julien, c’étaient des prêtres et des prêtresses qui soignaient.  »

Julien analyse la période de pandémie que nous venons de traverser et la met en rapport avec les politiques psychiatriques actuelles, que les pouvoirs publics ont tendance à vouloir réduire, en prétendant rationaliser, par le recours aux neurosciences et aux thérapies comportementalistes :

«  On dit que la psychanalyse ne soigne pas la psychose, ok, je suis bien placé pour dire que ça ne guérit pas. Mais que m’importe d’être guéri ? Comment imaginer être guéri de ce que je suis ? La psychose, ce n’est pas une infection, c’est un état de l’être, une relation du corps à son environnement… Allez-vous changer mon corps, alors que tout me dit qu’il y aurait d’abord dans mon environnement des choses à modifier ? Peut-on discuter de cela ? La psychanalyse a le mérite de se mettre à l’écoute de mon point de vue, sans le disqualifier à cause de ma souffrance…  »

Il poursuit. Ses doigts jaunis par le tabac roulent une de ses cigarettes furieuses.

« Il me semble que le positivisme n’a pas non plus fait ses preuves en ce qui concerne le soin de cette malédiction étrange que constitue ce que j’appelle faute de pire la folie, qui n’est une maladie que parce que la société ne sait comment faire avec.  »

«  Il semble de plus en plus évident que la folie industrielle et l’obsession scientiste aient au contraire un rôle prépondérant dans le surgissement de ces maladies, de la même façon que dans l’apparition de cette pandémie que nous avons traversée. »

Julien se demande s’il est «  raisonnable  » de miser sur ce qui a causé la catastrophe pour la résoudre…

Issu d’une grande famille de médecins militaires et d’historiens, Julien est conscient de son destin familial.

Son arrière-grand-père a servi de modèle à un personnage secondaire du film méconnu, et franchement maudit, réalisé en 1965 par Luigi Maracello, assistant de Jean-Pierre Melville, Le Levant.

Cette production italo-turco-française revient sur les combats qui ont opposé en 1941, au cours de l’opération Exporter, durant la campagne de Syrie dirigées par les Britanniques, les 5000 hommes des Forces françaises libres à l’armée du Levant, troupes vichystes occupant la Syrie sous mandat français.

Cette guerre fratricide entre Français, sur le sol syrien, reste un des angles morts de la deuxième guerre mondiale, comme l’ombre du conflit entre Collaboration et Résistance...

Ce film est une curiosité, qui n’a pas été rééditée et demeure introuvable, même sur le Net. Julien en a une copie VHS de mauvaise qualité, filmée par un de ses cousins lors d’une projection, à Rome en 1986, par l’ayant-droit qui possède les bobines. Julien nous a projeté le film un soir au Foyer.

C’était très émouvant, même si la qualité de la captation du film déjà un peu lacunaire, ainsi que la dégradation de la bande, rendaient l’expérience de visionnage vraiment laborieuse.

Une des particularités de ce film, dont la finesse du scénario parvient à compenser le manque criant de moyens pour rendre compte des batailles dans un pays lointain, difficultés habilement contournées par l’utilisation dramatisée de la géométrie propre aux déserts et aux villes orientales, c’est de créditer Jean Gabin au générique, dans le rôle du général Paul Gentilhomme, commandant des Forces françaises libres, sans qu’il apparaisse à l’écran.

En l’absence de témoignages contemporains, nul ne sait si cela relève d’une petite arnaque de production, afin de justifier le sujet «  français  » du film, ou si c’est le signe d’une scène coupée au montage.

En tous cas, le film rend de façon poignante ce qu’avait pu constituer cet épisode en son temps, qui avait vu s’opposer de façon meurtrière des Français à des français, scandale qu’analyse avec désarroi le journal d’Antoine de Saint-Exupéry.

Le docteur Henri Salveur, grand-père de Julien, apparaît dans le film. Il est interprété par un acteur qui ressemble à s’y méprendre au jeune Clint Eastwood, qui commençait sa carrière en Europe, mais dont on ne retrouve mention nulle part.

Le personnage de ce médecin militaire n’a pas un rôle très important. Il fait néanmoins partie de ces héros récurrents de l’histoire militaire française du XXe siècle, qui gardent une certaine dignité dans la débâcle, et déplorent les errements des politiques et des états-majors, en attendant avec confiance les temps meilleurs. Comme ceux qie laissent espérer l’homme providentiel qui surgit des désordres de l’histoire pour sauver la France éternelle.

Dans le film consacré aux implications politiques de cet affrontement entre Français, une intrigue secondaire suit le parcours de deux amis d’enfance qui se retrouvent sur le front, alors qu’ils combattent dans ces deux camps opposés. En attendant de pouvoir mener la guerre contre leur véritable ennemi, ils décident de déserter ensemble, en compagnie d’un tirailleur sénégalais de l’armée de Vichy qui ne veut plus combattre du côté d’Hitler.

Les trois hommes se perdent dans les souks d’Alep, et se réfugient dans un palais qui leur offre une espèce de havre de paix, et qui n’est autre que le bîmâristân Al-Arghoun… C’est le combattant africain qui leur raconte l’histoire du lieu, qui était au Moyen Age un hôpital pour soigner les fous...

Très intelligent et cultivé, Julien n’est pas seulement un guerrier toujours en mission, il est aussi l’archiviste du projet.

Julien participe aussi à cette autre partie de l’enquête qui consiste à consulter et réunir de vieux livres. Des livres sauvés, à défaut de sauver rien de la Syrie.

Dans un de ces bouquins trouvé chez un Emmaüs, un Guide publié par le Touring Club dans les années 60, et rédigé par un certain Soubhi Saouaf, Julien relève ces passages qui nous font visiter Alep :

MARISTAN ARGOUN, (Rue Bab Kinesrine.) Hôpital et asile pour aliénés, bâti en 1354 par le gouverneur d’Alep, l’Emir Argoun el-Kamili. C’est l’hôpital le plus beau et le mieux conservé d’Orient. A l’entrée, un magnifique portail à alvéoles, surmonté de cette belle inscription : «  Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. A ordonné la construction de cet hôpital, sous le règne de notre seigneur le Sultan el-Malek el Saleh, fils du Sultan el-Malek el-Nasser Mohammad fils de Qalaoun – que Dieu rende son règne éternel – le serviteur de son Dieu, Arghoun el Kamili, délégué du sultanat d’Alep la bien gardée. Que Dieu lui pardonne et lui fasse mériter le paradis. Au mois de l’année 755.  »

Les vantaux en bois de la porte d’entrée ont conservé une partie de leur revêtement en bronze. Au centre de la cour, un joli bassin carré ; au sud et au nord, deux iwans se faisant face ; à l’est et à l’ouest, deux portiques à colonnes derrière lesquels se trouvent plusieurs petites pièces qui servaient aux malades ; à l’est, un couloir conduit à deux cours au centre desquelles se trouve un bassin, avec tout autour de petites salles à l’usage des fous dangereux, aux fenêtres munies de solides barreaux de fer.  »

Le guide touristique ne dit pas que le lieu avait été pensé, dans son architecture même, pour soigner les patients. Julien trouve un autre passage sur le bîmarîstân, évoqué de façon condescendante cette fois-ci par ce Guide du Routard de 2002, époque bénie où l’on pouvait encore envisager ce pays comme destination touristique :

«  Le bîmarîstân Argun (plan I, B4) : Sur la gauche toujours, ne pas rater cet l’hôpital psychiatrique du XIVe siècle, considéré comme l’un des plus intéressants de l’époque médiévale dans tout le Moyen-Orient. A l’entrée, superbe portail donnant accès à une cour bordée de deux iwans. Un couloir mène à une autre cour, plus petite, entourée de quatre cellules où étaient enfermés les patients, les déments. Au milieu, une fontaine qui glougloute, dont on pensait qu’elle possédait un effet apaisant sur les malades. Pièce avec coupole entourée de onze cellules.  »

Julien jette le bouquin sur la table en disant que les auteurs du «  guide des voyageurs sympas  » n’ont pas bien compris les enjeux psycho-architectoniques de l’endroit, et comment l’espace constituait une espèce de pharmakon.

En Syrie, on appelle hoch les maisons des familles aisées du Moyen-Orient. Leur forme, mais aussi la dimension de leurs salles construites autour de cours intérieures ouvertes sur le ciel, protégées du bruit de la ville, faisant leur part à l’ombre et à la lumière du soleil, à la fraîcheur et à la possibilité de recueillir les eaux de pluie, témoignent d’une autre fonction qui est donnée à l’habitat, destiné à ne pas simplement protéger des intempéries et du monde extérieur, comme c’est la cas des habitations dans les pays du Nord, mais aussi à apaiser les âmes.

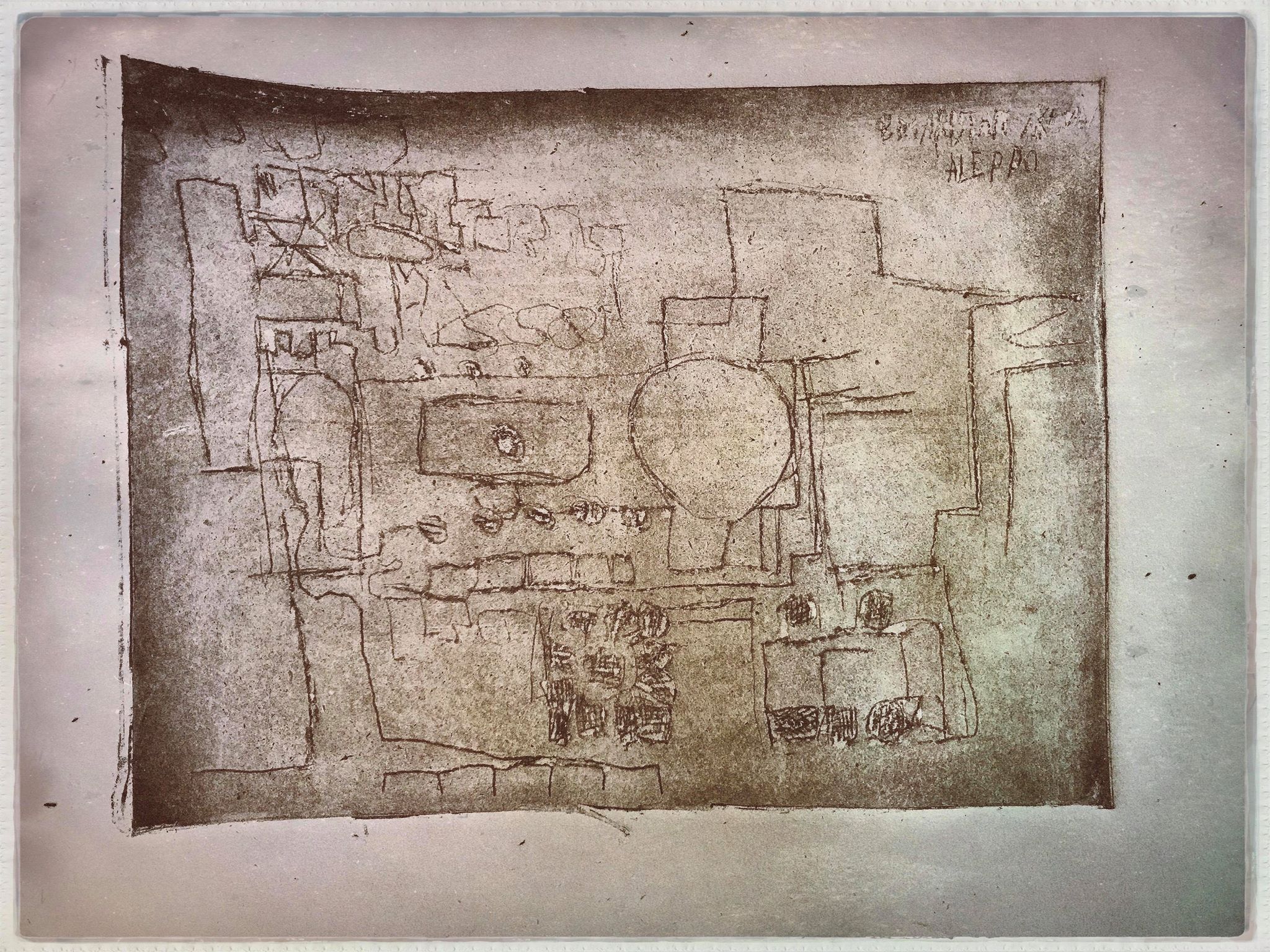

Ainsi, les savants de l’époque avaient-ils exploité cette culture du «  vivre, habiter, penser  » pour inventer une façon du «  vivre, habiter, soigner  ». Ainsi, le plan du bîmarîstân montre-t-il un labyrinthe constitué de parcours menant des salles les plus grandes aux plus petites, protectrices autant que contraignantes. Le plan laisse deviner une répartition des zones ensoleillées et des parties protégées du soleil.

Il ne faut qu’un petit effort d’imagination pour entendre chanter l’eau des fontaines...

Une idée très singulière déterminait l’usage de ces lieux…

Elle est d’une modernité qui renvoie notre époque aux confins de la barbarie : devant les portes de cette institution toujours ouvertes, il n’y avait pas de gardien.

Une porte était destinée à entrer lorsqu’on se sentait aller mal, et une autre porte servait à sortir, au terme d’un parcours de soin conçu comme une dérive dans le labyrinthe - lorsqu’on se sentait mieux.

C’était la petite porte par laquelle on faisait entrer les marchandises, qu’on appelait la «  porte du Salut.  »

Julien me fait remarquer qu’on retrouve cette question des murs qui protègent mais qui n’enferment pas, dans cette réflexion de François Tosquelles : « Qu’un lieu soit ouvert ou fermé, ça ne dépend pas uniquement des murs… »

C’est Adam, le garçon enragé et grande gueule, qui a fait ressortir l’importance essentielle de ce détail structurel.

C’était en septembre 2020, au retour des vacances, alors que les contraintes de la pandémie étaient loin d’être levées. A cette première réunion de l’année de la « cellule de veille », nous accueillions Khawla, mon amie syrienne qui revenait des Etats-Unis.

Nous avions fait un tour de table au cours duquel les pensionnaires avaient fait l’état des lieux de l’enquête.

Après ces vacances, la recherche sur le bîmarîstân était très présente et très précise pour les pensionnaires qui avaient poursuivi l’activité avec le Club tout au long de l’année précédente. Ce qui avait été oublié avait laissé place à ce qui avait décanté pour s’inscrire profondément dans la pensée de chacun.

Adam avait attaqué sa présentation directement sur ce principe de la double porte non gardée.

La porte d’entrée, et la porte de sortie.

Il rappelait l’importance de cette idée de l’entrée dans la psychose - de l’entrée en psychiatrie, comme on parle d’entrée en religion - de l’entrée dans ce temps de fin du monde, de fin d’un monde, en regard de la sortie - cette sortie très simple qui consiste à s’aventurer dans le monde des autres - cette sortie impossible, interdite en fait à jamais, de la maladie, car qui a été une fois touché par le doigt de la folie ne peut plus vivre comme s’il ignorait la présence de cet état de l’être.

Ainsi, à partir de ce jour, dans la suite de nos échanges avec les pensionnaires pour mener la recherche, nous concentrerons notre attention sur ces deux portes du bîmarîstân.

Et surtout, nous verrons les pensionnaires témoigner des souvenirs qui leur restent de leur entrée à l’hôpital.

Au point que Simon finira par demander à Christophe de témoigner de son expérience devant la caméra. Il sera le premier. Suivront ensuite Adam puis Kathy, qui délivreront les témoignages bouleversants de leur histoire de la folie, associée à l’histoire de ces lieux aux portes closes où l’on entre pour découvrir qu’on n’en pourra jamais sortir : les institutions psychiatriques.

C’est cela, d’ailleurs, le point focal de l’activité d’un endroit comme le foyer Léone-Richet, de tous ces lieux qui conservent l’esprit et la pratique de la psychothérapie institutionnelle : travailler ces seuils sur lesquels se font l’entrée et la sortie entre les mondes - entre le monde de ce que la société appelle la maladie mentale et le monde de la société qui désigne la folie, et que j’ai du mal à appeler le monde normal.

Ainsi, le premier film que Christophe Bisson a réalisé au Foyer, dans les locaux de la vieille bâtisse située près de la gare et qu’on appelle la Plateforme. Le film est sorti en 2011 et s’appelle Road Movie.

Il consiste à suivre des patients dans leurs déambulations à l’intérieur des couloirs, des pièces, des escaliers de la Plateforme - et puis dans leurs sorties aux environs ou à travers la ville - leurs dérives au-dehors. La caméra cartographie ces lignes d’erre des pensionnaires, dont certains sont encore là aujourd’hui, poursuivant leur vie au Foyer. Ce sont ces personnes qui constituent les véritables fondations du Foyer...

Road Movie est un film lumineux et mutique d’une aventure qui se déroule dans un mouchoir de poche, sans larmes ni cris, avec juste des frôlements et des murmures, des paroles indéterminées et des regards qui sondent ce qui nous est inaccessible. Des échanges aussi entre des êtres dont on ignore ce qui les réunit ici, car le film ne donne aucune explication ni ne porte aucun propos sur la maladie ou le soin, laissant être les êtres.

La caméra d’ailleurs ne laisse place à aucun soignant. Le lieu se présente comme un espace concret mais difficile à situer socialement, comme une nef des fous qui ne serait pas destinée à l’exclusion. Le film donne à voir que l’humanité n’est pas celle que l’on connaît, celle que l’on croit connaître.

Le spectateur est entraîné sur cette route qui se déploie dans l’espace intérieur, dont les labyrinthes extérieurs ne sont que de mauvaises traductions, banales, vétustes, laides aussi, mais qu’il ne tient qu’aux vivants de rendre habitables - ce que tente sans cesse la psychothérapie institutionnelle. Ainsi, le Foyer Léone Richet est-il un palais mental.

Il n’y avait pas que pendant le Moyen Age islamique qu’on offrait aux fous des Palais !

Nous sommes aujourd’hui vingt ans après la réalisation de ce film de Christophe Bisson. Et au cours de l’enquête sur le bîmârîstân, dans cette interrogation des rapports d’entrée et de sortie, Christophe a filmé de nouveau Hélène, vingt ans après.

Hélène est une des actrices de Road Movie, toujours en place au Foyer.

Il l’a filmée au même endroit que vingt ans auparavant, à l’entrée de la Plateforme, sur le seuil de la porte.

Sans rien attendre d’elle, Christophe filme cette dame parce qu’elle a envie d’être filmée, à ce moment-là .

Et l’on voit Hélène.

En contre-jour.

Hésiter devant le seuil.

Et puis poser un pied.

Et puis le retirer.

Et puis le reposer.

Et vouloir entrer - mais ne pas entrer dans cette bâtisse. Où elle va et vient pourtant librement en temps normal. Quand la caméra n’est pas là .

Mais là , ce jour-là , vingt ans après, devant la caméra qui rejoue le tournage d’un passé qui devient lointain, Hélène est prise par la question que posent les lieux.

Ce que cela implique d’entrer.

Les montagnes qu’il faut soulever.

La gravité qu’il faut affronter.

Au quotidien, plus personne ne pense à ce que cela signifie, et plus encore, à ce que cela coà »te de franchir ces seuils.

Pourtant, l’entrée au foyer Léone-Richet est le résultat, pour les patients qui postulent, d’une démarche longue et consciente. Il faut en éprouver le désir et en faire la demande. Ensuite, il faut venir en «  stage  », afin de comprendre les règles qui règnent sur l’institution, et qui consistent à participer activement, de façon vitale, à l’institution - afin que celle-ci ne se sclérose pas.

Nombre de demandeurs ne parviennent pas à tenir dans leur désir, et finissent par abandonner leur projet d’intégrer le Foyer. Ils retournent dans des institutions classiques. Et au quotidien, les personnes qui travaillent ou sont soignées ici oublient ce qu’il en est de cette épreuve d’entrée. Ils vont et viennent, entrent et sortent, comme si c’était évident et acquis. Tu ressens pourtant cette puissance des seuils de l’institution lorsque tu viens visiter les lieux. Car alors tu es accueilli par un des pensionnaires qui, aussi fragile qu’il soit, te fait visiter ces lieux dont il est responsable autant que les autres, autant que ceux qui l’administrent...

Autant sinon plus, car les patients n’en sont pas les «  usagers  », comme certaines politiques le proclament, mais les génies - comme on parle de génie des lieux.

Ils en sont les âmes, les architectes et les ingénieurs, et c’est cela qui, dans le quotidien de nos sociétés déspiritualisées, se perd dans un oubli aux allures de lavage de main à l’odeur de gel hydroalcoolique.

Il faut, pour réactiver cette conscience, le rituel de la caméra qui rappelle la violence toujours renouvelée de cette pénétration.

Hélène pose un pied, et le retire, et... Et puis Hélène passe le seuil, entre et se perd dans l’ombre du couloir.

Les films de Christophe Bisson ont cela d’unique qu’ils mettent le spectateur devant cette réalité de l’ "autre possible" que constituent ces personnes dont il faut accompagner le quotidien, si on veut les aider à vivre plus qu’à survivre. On ne peut faire cela que dans ces institutions hospitalières, qu’il faut préserver, et dont il faut préserver avant tout l’humanité. Il est peut-être plus facile d’appeler à fermer les asiles que de lutter pour la maintenir, cette humanité.

Car les sociétés humaines sont loin d’être en mesure d’intégrer ce trouble que décrit François Tosquelles dans la thèse de médecine qu’il a dà » repasser en France, et qui a été publiée sous le titre Le vécu de la fin du monde dans la folie, où il étudie la dimension pathologique du cas de Gérard de Nerval, au jour de la clinique du récit Aurélia, p. 144 :

«  Devant le fou, nous éprouvons une inquiétude angoissante qui nous révèle notre insuffisance foncière à la compréhension d’autrui et de nous-mêmes. La perception de l’homme qui est en face de moi est toujours une perception de structure magique. Le fou se refusant à notre compréhension immédiate nous révèle notre néant possible. Nous sommes, comme l’a montré Sartre, fondés sur le regard d’autrui et le fou, cet isolé, cet étranger, menace la base même de notre existence. En face de lui nous nous sentons glisser vers des formes de vie magiques et infantiles. Et même, si par un effort conscient, nous essayons de récupérer notre être «  réaliste  » et social, nous ne le ferons pas sans peine et nous nous accrocherons à des conceptions de détail, à des notions «  de spécialistes  », visions souvent bornées, comme celles d’adaptation sociale ou de maladie. La connaissance de l’homme fou dans son unité nous échappe facilement.  »