La bizarre cruauté d’Edith Soonckindt

Qu’est-ce qui t’amène ici ?

Quelle cruauté bizarre

Cette soudaine envie

Ludivine Sagnier, Les Chansons d’amour.

Lorsque j’ai terminé le travail que me demandait Edith Soonckindt sur son manuscrit, Un ciel de cendres – soit à la fois la relecture que nous faisons tous, éditeurs, presque machinalement tant elle est naturelle ; une hyper-conscience à la chose dite, à la formulation de la phrase, aux facilités parfois qui entachent un manuscrit ; un avis sensible, personnel, subjectif forcément sur la légitimité d’un texte pareil, et sur l’efficacité de sa structure – la question de la cruauté de l’auteure s’imposait à moi. Il faut que je vous parle de votre père, ne cesse de répéter Edith tout au long des pages de sa longue lettre à Isabelle, anciennement Ilse, dont le père, Julius Wolff, a été interné à six reprises, avant d’être exécuté à Majdanek. Non pas de l’homme qu’il a été (Edith Soonckindt est plus jeune de près de trente ans qu’Isabelle Kahn), mais des conditions dans lesquelles il est mort. Et lorsque l’on parle de Majdanek, de Buchenwald, de Drancy ou de Gurs, l’on n’a aucun doute sur la teneur du récit que l’auteure se doit de délivrer à son interlocutrice. Quelle cruauté bizarre ? me suis-je dit à mon tour, à l’image de la jeune femme décédée du film d’Honoré devant la visite de son amant. N’était-il pas suffisant que l’annonce (tardive, Ilse et Rosa Wolff, sa mère, n’apprendront la mort de leur père et époux que bien longtemps après son calvaire, nourrissant tout au long des années de guerre – il fut déporté à Majdanek en 1943 – l’espoir qu’il survivait « quelque part ») leur soit parvenue et qu’elles puissent faire le deuil de Julius ? Quelle étrange obsession que de vouloir absolument connaître tous les détails de la mort d’autrui lorsque la famille survivante, elle, n’en cherche pas, ou plutôt : n’en demande pas, des preuves.

L’enquête que mène l’auteure est en tout point passionnante : empathique avec Isabelle Kahn, elle se substitue à elle lors des souvenirs qu’elle en reçoit, pour pouvoir à son tour, par le biais de l’écriture, en éprouver toute l’horreur : de la perte, de l’espoir lorsque le père revient d’un premier internement, de la crainte permanente, viscérale des suivants, qui ne l’abandonnera jamais (Depuis soixante ans, j’entends les pas du gendarme venu arrêter mon père, confie Isabelle à l’auteure). Edith Soonckindt va plus loin, jusqu’à se mettre dans les pas de Rosa Wolff lorsqu’elle est arrêtée la première, lors d’une rafle, puis libérée, la seule à l’avoir été cette fois-là, ainsi qu’un jeune enfant, miraculeusement ; puis dans ceux de Julius lors de son terrifiant chemin de croix jusqu’à Majdanek, en passant par Gurs et Drancy. C’est qu’il y a un lien entre l’histoire de l’auteure et celle de la jeune Ilse : une famille (les grand-oncle et grand-tante d’Edith) qui recueillera et cachera la seconde, jusqu’à la fin de la guerre et le retour espéré de Julius. Mais ce lien n’est pas le seul que les deux femmes entretiennent : Gérard Haddad, psychanalyste et écrivain, révèle à l’auteure que « certains d’entre nous porteront les stigmates (…) d’une ignominie qu’ils n’ont même pas connue, mais qui leur aura été transmise, de manière consciente comme inconsciente à la fois, une ignominie qui ne demande qu’à renaître » (p. 91).

Écrire après Auschwitz ? interrogeait Pierre Mertens, s’appuyant pour cela sur les textes d’auteurs ayant survécu aux camps (Primo Levi parmi eux), s’opposant au philosophe Theodor W. Adorno qui estimait que la poésie, et l’art de manière générale, était « impensable » après les camps de concentration. La force du texte d’Edith Soonckindt est de ramener l’humain au cœur du génocide, dans son expérience unique, bien qu’elle fût partagée par près de six millions de Juifs. « Pourquoi ajouter un énième témoignage à la somme de tant d’autres qui jalonnent déjà cette période noire de l’Histoire ? » écrit l’auteure en avant-propos de son terrible ouvrage. « Parce que j’estime que c’est encore et toujours nécessaire, voire plus que jamais, et qu’en ces temps redevenus sombres où le négationnisme et l’antisémitisme ressurgissent de manière insidieuse, il me semble important de témoigner, encore, et toujours, ou bien de rapporter le témoignage de celles et ceux qui ont vécu la triste période en question. » Le manuscrit initial portait un titre différent : La Tombe de votre père est dans le ciel. L’auteure déjà s’y adressait à Isabelle Kahn, et cette convocation dès la couverture permettait une incarnation immédiate : il n’était pas question ici de rapporter le « énième témoignage », pour la citer, d’une victime des nazis, mais de « votre père », soit : de « vous ». De vous, de toi. Il est question de toi, Julius. Julius Wolff. Et en m’adressant à Isabelle Kahn, en écrivant à Ilse Wolff, ta fille, c’est personnellement à chacun, à chacune de ces millions de déportés dont la tombe est dans le ciel d’Auschwitz, de Buchenwald, de Majdanek, et j’en passe, que je m’adresse, semble dire l’auteure.

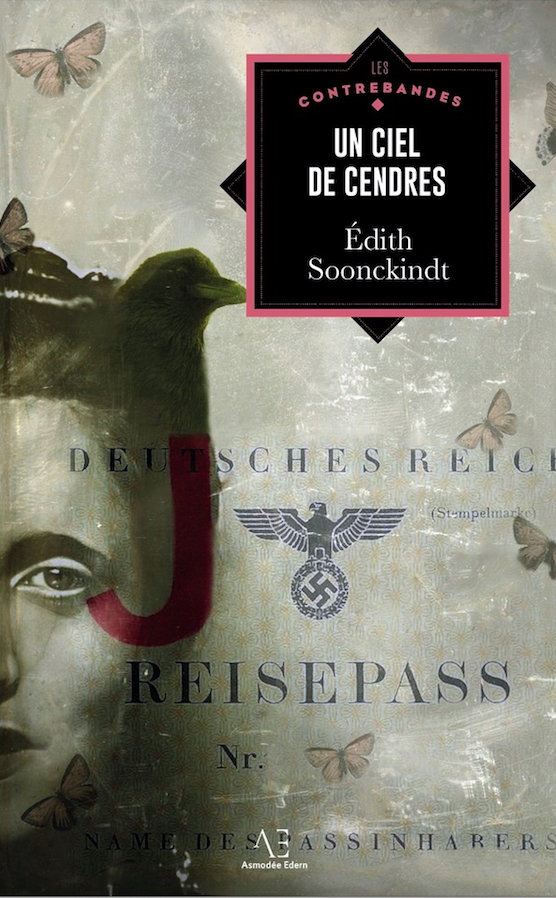

À trop amalgamer les êtres dans leurs souffrances, dans leur supplice, dans leur drame, on obtient le résultat inverse, celui-là même que les nazis ont cherché à atteindre : on déshumanise progressivement. C’est ce contre quoi nous met en garde l’auteure au fil des pages, en évoquant les débordements de nos sociétés, leur basculement inquiétant vers des idées qui ont fait la preuve de leur redoutable efficacité et de leur noirceur, il y a moins d’un siècle. Soyez vigilants, « ça » peut recommencer n’importe quand, rapporte-t-elle des propos de René Raindorf, ancien déporté avec lequel elle visite le fort de Breendonk (Belgique). Le projet d’Edith Soonckindt, son désir littéraire, sa « bizarre cruauté » comme je l’ai nommée plus tôt, nous invite à nous souvenir, page après page – et le long d’énumérations que l’on voudrait exhaustives pour n’oublier personne – que chacune des victimes du régime nazi portait un nom. Pas seulement une étoile jaune sur le revers de la veste, pas seulement un « J » tamponné en rouge sur un passeport rendu inutilisable, dérisoire dans le contexte de cette guerre malade. Un nom, un prénom, une date de naissance. Et plus tristement, sans qu’elle ne soit jamais gravée ailleurs qu’au cœur de nuages de cendres, une date de mort pour six millions d’êtres humains.

Oléron,

le 25 novembre 2024

10% des droits d’auteur générés par la vente de ce livre seront versés à Territoires de la Mémoire pour la poursuite de sa mission éducative et de son travail de mémoire.

À noter également qu’aux même éditions Edern, Edith Soonckindt a publié un ouvrage l’an dernier sur l’écrivain Christine Angot.

De 1987 à 1993, j’ai été amie avec Christine Angot.

En 2004, atterrée par l’accueil haineux qui lui était souvent réservé, j’ai entamé la rédaction de cet ouvrage : le vrai visage de Christine Angot que j’y présente n’a intéressé aucun éditeur.

Vingt ans plus tard, la donne semble avoir changé à son endroit, notamment grâce à divers prix reçus, à des interventions publiques plus posées, parfois touchantes, et à la sortie d’un premier film bouleversant.

Rédigé dans un esprit on ne peut plus bienveillant, ce livre vous proposera un abécédaire ludique, poétique, drôle parfois, ponctué d’anecdotes et de réflexions autour d’une Christine Angot telle que vous ne l’imaginiez sans doute pas.