Yves Navarre | La gobeuse d’âmes

La nouvelle inédite et le texte qui suit ont été lus lors des rencontres consacrées à Yves Navarre, à Galway, en septembre 2014.

Parution de Cahiers Yves Navarre n° 1 en avril 2015 aux éditions H&O, qui reprendra l’ensemble des communications des rencontres de Galway, souscription ouverte dès maintenant.

L’ardente Victoria Paz ; qui devait au volant de sa Buick quelques semaines plus tard mourir tragiquement entre Bruxelles et Anvers, empruntant une bretelle et un pont d’autoroute qui ne menaient nulle part, plongeon dans le vide ; venait d’achever son discours d’ouverture. Elle était descendue du podium et saluait les reines quand une voix emplit les hauts-parleurs alors qu’il n’y avait personne devant le micro. Les techniciennes donnaient des signes de rage, débranchaient les consoles de son, levaient les bras au ciel. C’était une voix venue d’ailleurs, légère et grave, légèrement éraillée, la voix d’une femme qui avait vécu pleinement. Voici donc.

À qui je ressemble ? Je ne le sais pas. À toutes et à chacune d’entre vous ?, à moi-même ?, je ne me suis jamais vue dans un miroir. Je n’ai jamais eu le temps. Je suis la solitude et désormais la gobeuse d’âmes. Je suis la seule femme dont vous ne parlerez pas ici. Je fus féconde et même courtisée. Désormais, je ne peux plus que gober. Pour cette fin de siècle qui s’en vient et qui est aussi fin de millénaire, mon rôle a changé, change chaque jour, car plus aucune cause, plus une seule condition n’est laissée à ses secrets, ses labyrinthes et qu’on a voulu tout traiter, tout savoir, répondre à tout. Votre assemblée, ici, à son tour, prouve spectaculairement que je n’ai plus rien à produire. Il ne me reste qu’à détruire, petit à petit, à ronger, à grignoter, non sans plaisir si j’épouse le vôtre, légitime, à prendre dans la multitude et sous les flashes je ne sais trop quelle revanche qui va bouleverser l’ordonnance de nos manques, des injustices flagrantes dont nous fà »mes les victimes et le triomphe, du second rôle qui nous était infligé et où nous savions, admettez-le, dominer plus encore et gouverner, la preuve.

Il y eut un silence. Je m’étais travestie pour le Congrès, bon chic bon genre, tailleur brun et trottins confortables achetés chez Bally soldes permanentes au coin de la rue du Louvre et de la rue de Rivoli. On m’avait même proposé des tickets de fidélité. Sur mon faux passeport je m’appelais Jacqueline Eskander. Frivole, aux douaniers, j’avais dit en espagnol qu’on me surnommait « Jacky  ». J’avais insisté auprès du garçon d’ascenseur de l’hôtel Maria Isabel, l’ascenseur de gauche, qu’il m’appelât « Madame  » et non « Senora  ». Je prenais beaucoup de notes. Un magazine de luxe, imprimé sur papier glacé, m’avait commandé ce reportage d’espionne. À grands frais, je l’avoue. C’était mon premier grand voyage depuis mon aller et mon retour de captivité, le pourquoi du triangle que je portais en bijou et que j’étais la seule à savoir rose, autour du cou. Une montre Mickey cachait mon matricule. Je suis le, ou la, seul à avoir enregistré cette intervention de la gobeuse d’âmes que toute l’assistance faisait semblant de ne pas écouter et dont les actes du Congrès ne firent pas état. Il s’agissait, en apparence, d’une farce. Je n’en fis moi-même pas mention dans mon reportage. C’était très beau. Et très, c’est tout de suite trop et trop tôt.

Dix-sept ans plus tard, on compte les secondes d’avant l’an 2000 sur les places publiques, je suis gobée à souhaits, je relève le défi, je transcris et je frémis quand j’écoute la seconde partie de l’intervention. Il faut toujours croire aux fictions. J’ai tamisé, tamisé, pendant tant et tant d’années, dans la terre et la boue, dans le luxe et l’humour, dans l’épreuve et l’amitié, rude celle-là , pour obtenir cette toute petite pellicule d’or, mon récit, le premier. Écoutez la suite.

J’aimais, j’aimais aimer et être aimée. J’aimais que rien ne versât jamais à l’isolement de l’autre, il et elle, elle et il, il et il, elle et elle. Ne faites pas semblant, femmes qui vous couronnez, la part entière ne sera jamais la part égale. Vous m’avez réduite, par la publicité de vos malheurs qui ne se distinguera jamais de leur suppression, à ne plus être gobeuse. Je jouerai tous les rôles, partout. J’ai de quoi gober l’âme du monde. Toutes les causes sont tellement exposées, à l’étal, dévoyées, piétinées qu’il ne me reste plus qu’à œuvrer, détruire les êtres, tous les êtres, en tous lieux, elles et ils, vous comme eux. Était-ce votre vœu ? Je suis la gobeuse d’âmes, inutile de faire une enquête sur une dame à la hauteur de tous soupçons. Je suis la gobeuse d’âmes, inutile de faire la chronique d’une mort qui sera toujours différée. Vous partirez toutes, et tous, avant moi. J’ai du souffle. Et maintenant, que l’ultime fête commence.

Dans la foule, il y eut des, « ça ne veut rien dire  », quelques « qui a pu faire cette farce !  » et de nombreux, « c’est un gag sans importance  ».

Je suis allée saluer Suzette Bazart, épouse Gélinotte, qui avait été peu après la guerre la première présidente et qui, à cause des tempêtes sur l’Atlantique et de la petitesse des soutes des Comète, n’était arrivée au Waldorf Astoria de New York qu’avec son carton à chapeaux, ainsi ne l’avait-on vue, huit jours durant, qu’avec le même tailleur pied-de-poule et une variété de chapeaux bariolés. Le reste des bagages, l’équipage de la riche héritière banquière, désormais vieille, harnachée de perles grises, allait s’écraser aux Açores avec Marcel Cerdan et surtout Ginette Neveu.

Suzette Bazart fit semblant de me reconnaître, moi qui avais dansé avant-guerre, dans les bouges, avec Gélinotte son troisième époux qui, sur le tard, ministre de la Marine, serait surnommé Pompe-le-Mousse.

Voici la fin du premier chapitre de votre récit. Et le début d’une aventure. Il fallait bien que cet enregistrement servît un jour et enhardisse. C’est ma contribution à votre ouvrage.

« C’est quoi, ça ?  » demanda Beryl Kuhn, l’impératrice des gros tirages, la papesse de la paperasse qui se vendait rondement, celle qui avait su si bien promouvoir les autres, flair, sacrée flaireuse, que sur le tard, malgré ses excès, on pouvait parfois, parfois seulement, par elle, se laisser émouvoir. « Brave Beryl  ».

Elle allait de maison d’édition en maison d’édition. Sitôt arrivée, on la disait, ou elle se faisait dire, déjà en tractations avec un autre groupe. Elle s’était crue propriétaire de ses auteurs mais les années passaient, « on  » ne lisait plus, ou peu, peau de chagrin, la marchande n’avait plus beaucoup de fleurs. Les coups se faisaient rares. Et les auteurs ne la suivaient plus guère de gaîté d’esprit. Elle ne pouvait plus porter le regard d’antan, décider, trancher, favoriser comme elle avait pu le faire avant. Elle n’avait plus qu’une peur, perdre sa place ou ne pas pouvoir la quitter avec éclat. Aussi s’était-elle aussi mise à écrire. Chacune, chacun, fait comme elle ou il peut avec les paillettes de sa vie. Elle fit la rogue et répéta « c’est quoi, ça ?  ». Claire répondit, « le premier chapitre de mon projet La Gobeuse, Madame  ». Elle avait failli dire La Flaireuse. Cela, au fond d’elle-même, l’amusa, alors que ce n’était même plus drôle.

Beryl Kuhn pointa du doigt les premiers feuillets, « vous voulez dire notre projet ?  » « Oui, Madame.  » « Vous savez qu’avec un titre pareil, on fait 30.000 assurés. Tout est dans le titre. Reste à remplir. En plus, pour une fois, il n’est pas question de sida. Le marché est saturé, le sida n’est plus à la mode. Fallait pas, Clara, me parler de votre idée de La Gobeuse. C’est donc votre projet ?  » « Non, Madame.  »

« Et qui a écrit ça ?  » « Sébastien K., Madame.  » « Mais j’y étais à Mexico. Je ne l’ai pas vu.  » Clara sourit, « vous n’allez pas me dire que son Madison y était aussi ?  » « Mais oui.  » « Et les photos ?  » « Elles ne sont toujours pas développées.  » « Mais Sébastien K. n’a pas été déporté.  » « L’ami dont il a emprunté le nom, oui.  » « Et puis mettre les vrais noms, Clara, c’est comme si on décidait de publier un roman, ici, dans cette maison, où dès le chapitre 2, Beryl Kuhn s’appellerait Beryl Kuhn, l’Eurasie et la forêt noire. J’étais belle vous savez. D’ailleurs je vais l’écrire.  » Clara se mit à rire. « Sortez  », cria Beryl Kuhn. Clara du couloir entendit « partez, je ne veux plus vous voir  ». Dans les couloirs la voix portait, personne n’y prenait garde. Une habitude. Clara se sentait bien. Elle partait à deux, avec son projet.

Dans son bureau, le téléphone sonna, « venez Clara, nous allons discuter  ». « Non, Madame, non.  » « C’est un ordre !  » « Non, Madame, non.  » « Alors, j’arrive !  »

Beryl Kuhn voulut empêcher Clara de se diriger vers la sortie. Comme Clara ne s’arrêtait pas, elle lui envoya un coup de poing dans l’œil.

Un coup si fort que jusqu’à la dernière ligne de ce récit, Clara sera défigurée. Étrange texte écrit d’un seul Å“il. Et la vision fixe de Beryl Kuhn, après son coup de poing, criant dans le couloir du service littéraire « on ne traite pas les gens comme ça !  ».

J’ai fait la connaissance d’Yves Navarre un lundi après-midi du mois de mars 1986, numéro 1 de la rue Pecquay, deuxième étage, fenêtre ouvrant sur la rue des Blancs-Manteaux. Je travaillais dans l’édition comme lectrice-réviseuse : je procédais à la mise au point littéraire et typographique, avant leur mise en fabrication, de manuscrits à paraître prochainement. Le manuscrit à paraître était celui d’Une vie de chat. À l’époque, me semble-t-il, il s’intitulait Tiffauges. Ce devait être une séance de travail, ce fut une rencontre.

J’ai fait la connaissance d’Yves Navarre un lundi après-midi du mois de mars 1986, numéro 1 de la rue Pecquay, deuxième étage, fenêtre ouvrant sur la rue des Blancs-Manteaux. Je travaillais dans l’édition comme lectrice-réviseuse : je procédais à la mise au point littéraire et typographique, avant leur mise en fabrication, de manuscrits à paraître prochainement. Le manuscrit à paraître était celui d’Une vie de chat. À l’époque, me semble-t-il, il s’intitulait Tiffauges. Ce devait être une séance de travail, ce fut une rencontre.

J’avais noté dans mon journal le code d’entrée de l’immeuble, l’escalier aux marches inégales, la porte qui s’ouvre et la voix chaleureuse qui accueille, le piano demi-queue sous la verrière intérieure, les colonnes de marbre, la cheminée, la « bouilloire de l’écrivain  » pour chauffer l’eau du thé ou du café, la balle jaune avec laquelle Yves Navarre rééduquait sa main, les crayons taillés avec soin sur le bureau. Il m’avait parlé de proches du quartier qui s’étaient montrés attentifs et soucieux de sa santé après son accident cérébral, ils s’appelaient Fanny et Charli. Au mur était suspendue une photo de Bernard Faucon : la falaise derrière sa maison de Petit-Pont. Il m’avait parlé du syndicat des écrivains, dont il avait été l’un des fondateurs, et de Gaston Gallimard intimant les auteurs qu’il publiait de choisir entre le syndicat et lui.

J’avais noté dans mon journal le code d’entrée de l’immeuble, l’escalier aux marches inégales, la porte qui s’ouvre et la voix chaleureuse qui accueille, le piano demi-queue sous la verrière intérieure, les colonnes de marbre, la cheminée, la « bouilloire de l’écrivain  » pour chauffer l’eau du thé ou du café, la balle jaune avec laquelle Yves Navarre rééduquait sa main, les crayons taillés avec soin sur le bureau. Il m’avait parlé de proches du quartier qui s’étaient montrés attentifs et soucieux de sa santé après son accident cérébral, ils s’appelaient Fanny et Charli. Au mur était suspendue une photo de Bernard Faucon : la falaise derrière sa maison de Petit-Pont. Il m’avait parlé du syndicat des écrivains, dont il avait été l’un des fondateurs, et de Gaston Gallimard intimant les auteurs qu’il publiait de choisir entre le syndicat et lui.

Le travail d’une lectrice-réviseuse s’apparente à la situation où un médecin – l’éditeur ou l’éditrice - remet à son assistant ou assistante – lecteur-réviseur, lectrice-réviseuse - le soin de faire la piqà »re nécessaire à la guérison, de sorte que le patient dissocie le médecin du désagrément passager qui s’ensuit. J’avais relu Une vie de chat et noté sur une feuille quelques interrogations et propositions, ce qu’Yves Navarre appelait « le brossage  ». Bien sà »r j’avais laissé le h final du mot vérandah tel qu’il l’avait écrit, il faisait partie de mon travail de distinguer la distraction syntaxique ou orthographique de la décision littéraire. J’avais été touchée par l’écriture aussi fluide qu’une chanson « romantale  » ou « sentimentique  » comme disait Yves Navarre, et par les rudesses de son texte, j’avais aimé la circulation des mots entre la confidence et le courroux.

Le travail d’une lectrice-réviseuse s’apparente à la situation où un médecin – l’éditeur ou l’éditrice - remet à son assistant ou assistante – lecteur-réviseur, lectrice-réviseuse - le soin de faire la piqà »re nécessaire à la guérison, de sorte que le patient dissocie le médecin du désagrément passager qui s’ensuit. J’avais relu Une vie de chat et noté sur une feuille quelques interrogations et propositions, ce qu’Yves Navarre appelait « le brossage  ». Bien sà »r j’avais laissé le h final du mot vérandah tel qu’il l’avait écrit, il faisait partie de mon travail de distinguer la distraction syntaxique ou orthographique de la décision littéraire. J’avais été touchée par l’écriture aussi fluide qu’une chanson « romantale  » ou « sentimentique  » comme disait Yves Navarre, et par les rudesses de son texte, j’avais aimé la circulation des mots entre la confidence et le courroux.

Un écrivain ne se livre jamais autant que dans la fiction, m’avait-il dit. Non parce qu’il parlerait mieux de lui et sans entraves sous le couvert, le masque ou la figure d’un personnage. Mais parce que la fiction permet de faire venir au jour et donner la parole à l’autre de soi, soutien et obstacle le plus intime, indissociables.

Un écrivain ne se livre jamais autant que dans la fiction, m’avait-il dit. Non parce qu’il parlerait mieux de lui et sans entraves sous le couvert, le masque ou la figure d’un personnage. Mais parce que la fiction permet de faire venir au jour et donner la parole à l’autre de soi, soutien et obstacle le plus intime, indissociables.

Quelques mois plus tard j’ai commencé de relire son nouveau roman qui ne s’intitulait pas encore romans, un roman. J’ai « brossé  » successivement les manuscrits dactylographiés par Suzanne, Lorsque le soleil tombe, Drummond, Le souper des loups, Les fleurs de la mi-mai, Lukas, Villa des Fleurs et Carnet de bord qui le composent.

Quelques mois plus tard j’ai commencé de relire son nouveau roman qui ne s’intitulait pas encore romans, un roman. J’ai « brossé  » successivement les manuscrits dactylographiés par Suzanne, Lorsque le soleil tombe, Drummond, Le souper des loups, Les fleurs de la mi-mai, Lukas, Villa des Fleurs et Carnet de bord qui le composent.

Entre-temps j’avais lu premières pages qui questionne les attentes du lecteur lisant tour à tour quarante et un chapitres I qui ne sont pas de ces « faux départs  » dont parle avec ironie Francis Scott Fitzgerald dans ses Carnets mais qui élaborent, envers et contre toute convention romanesque, une forme narrative. J’avais lu aussi Biographie qui remonte aux sources duelles de la littérature de soi : l’autobiographie et le journal, les cheminements parallèles du récit d’une existence et du temps de l’œuvre qui s’écrit au quotidien se rejoignant le mercredi 24 septembre 1980, quarantième anniversaire, la mort de sa mère signant la fin du texte.

Entre-temps j’avais lu premières pages qui questionne les attentes du lecteur lisant tour à tour quarante et un chapitres I qui ne sont pas de ces « faux départs  » dont parle avec ironie Francis Scott Fitzgerald dans ses Carnets mais qui élaborent, envers et contre toute convention romanesque, une forme narrative. J’avais lu aussi Biographie qui remonte aux sources duelles de la littérature de soi : l’autobiographie et le journal, les cheminements parallèles du récit d’une existence et du temps de l’œuvre qui s’écrit au quotidien se rejoignant le mercredi 24 septembre 1980, quarantième anniversaire, la mort de sa mère signant la fin du texte.

Au fil des mois j’ai lu romans, un roman. comme une suite musicale de sept compositions narratives aux intensités et aux mouvements contrastés dont les morceaux ne font pas que se succéder, ils tendent, comme dans Biographie, vers une harmonie résolutive qui se situe à la fin du, des romans, dans Carnet de bord.

Au fil des mois j’ai lu romans, un roman. comme une suite musicale de sept compositions narratives aux intensités et aux mouvements contrastés dont les morceaux ne font pas que se succéder, ils tendent, comme dans Biographie, vers une harmonie résolutive qui se situe à la fin du, des romans, dans Carnet de bord.

Aux questions de l’art du roman – conduite de la narration, présence et voix des personnages, traversée du temps -, l’œuvre d’Yves Navarre répond par ses thèmes, ses constructions, l’entremêlement des registres et des niveaux de narration. Elle constitue une exploration de ce qui définit l’espace romanesque. Le romancier, je et il, s’y efface derrière ce qu’il écrit. DD

Aux questions de l’art du roman – conduite de la narration, présence et voix des personnages, traversée du temps -, l’œuvre d’Yves Navarre répond par ses thèmes, ses constructions, l’entremêlement des registres et des niveaux de narration. Elle constitue une exploration de ce qui définit l’espace romanesque. Le romancier, je et il, s’y efface derrière ce qu’il écrit. DD

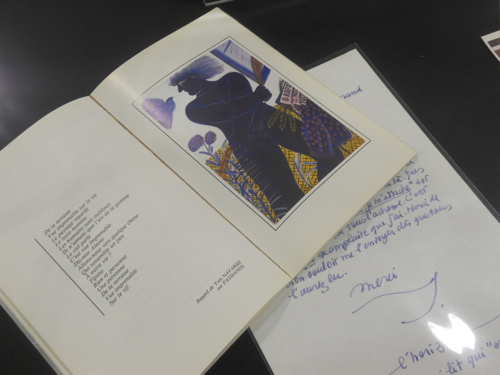

Illustration : Collaboration d’Yves Navarre avec le peintre Alekos Fassianos.